「白血球が多い」と指摘されたら…?

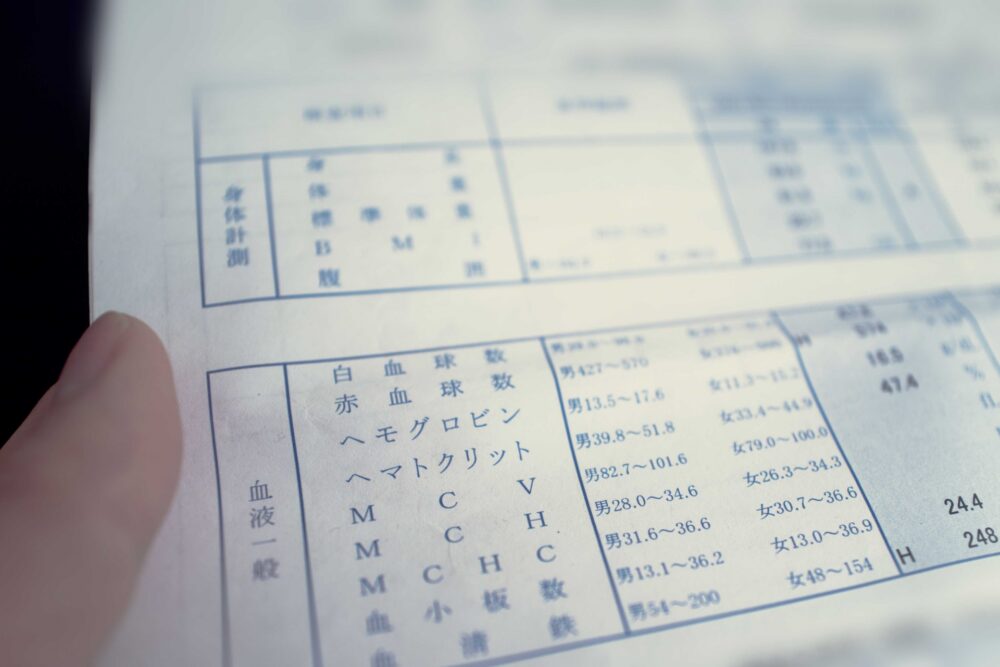

「白血球が多い」と指摘される状態は、医学的には「白血球増加症」と呼ばれます。白血球は体内の免疫機能を担い、感染や炎症に対する防御に重要な役割を果たしています。通常、成人の白血球数の基準値はおおよそ3,500~8,000個/μLであり、この数値を超えると異常とされます。白血球が増加する原因は多岐にわたり、感染症、炎症、ストレス、アレルギー反応、悪性腫瘍などが含まれます。症状としては、基礎となる病気によって異なりますが、感染症の場合は発熱、倦怠感、発汗、寒気などの症状が現れます。また、慢性的な白血球増加は、白血病やリンパ腫などの重篤な病気を示唆する場合もあるため、健康診断や人間ドックで白血球が多いと指摘を受けましたら、血液専門医が診療する当院までご相談ください。

「白血球が多い」と指摘される状態は、医学的には「白血球増加症」と呼ばれます。白血球は体内の免疫機能を担い、感染や炎症に対する防御に重要な役割を果たしています。通常、成人の白血球数の基準値はおおよそ3,500~8,000個/μLであり、この数値を超えると異常とされます。白血球が増加する原因は多岐にわたり、感染症、炎症、ストレス、アレルギー反応、悪性腫瘍などが含まれます。症状としては、基礎となる病気によって異なりますが、感染症の場合は発熱、倦怠感、発汗、寒気などの症状が現れます。また、慢性的な白血球増加は、白血病やリンパ腫などの重篤な病気を示唆する場合もあるため、健康診断や人間ドックで白血球が多いと指摘を受けましたら、血液専門医が診療する当院までご相談ください。

「白血球が多い」ときに見られる症状

「白血球が多い」ときに考えられる病気

慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病は、骨髄内の造血幹細胞の異常により、白血球が著明に増加する血液疾患です。主に、9番と22番染色体の転座により生じるフィラデルフィア染色体(BCR-ABL遺伝子変異)によって引き起こされます。初期段階では無症状のことが多いですが、進行すると疲労感、体重減少、発熱、脾臓の腫れが見られることがあります。診断には血液検査と骨髄検査が必要です。治療にはイマチニブなどのチロシンキナーゼ阻害剤(分子標的治療薬)が用いられます。病初期であれば内服による治療となりますが、病期が進行すると点滴での化学療法や骨髄移植が必要となります。高度な検査や治療が必要場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。

真性多血症

真性多血症は、骨髄で赤血球が異常に増加する病気で、血液が濃くなるため血栓リスクが高まります。原因は多くの場合、JAK2遺伝子の変異によります。赤血球だけでなく、白血球も血小板も増加することがあります。主な症状には、頭痛、めまい、かゆみ、皮膚の紅潮などがあります。診断には血液検査で赤血球数やヘモグロビンの上昇を確認し、JAK2遺伝子検査も行います。治療には、瀉血やヒドロキシカルバミドなどの薬物治療が用いられ、血栓症の予防が重視されます。高度な検査や治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。

本能性血小板血症

本能性血小板血症は、血小板の産生が異常に増加する病気で、骨髄の異常が原因です。JAK2変異、calreticulin変異、MPL変異のいずれか8割以上の症例で認められます。血小板のみならず、赤血球も白血球が増加することもあります。多くは無症状ですが、血小板数増多による血栓症(血液の塊)のリスクがあります。血小板数も多くなりすぎると血栓のみならず出血のリスクも増加します。診断は血液検査と骨髄検査によって行われ、治療はリスクに応じてアスピリンや内服化学療法が行われます。高度な治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。

急性白血病

急性白血病は、造血幹細胞の異常によって未熟な白血球(芽球)が異常に増殖する病気です。芽球が末梢血にも出てくるため白血球数が増加します。芽球の性質によって急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病に分類されます。原因としては遺伝的要因や放射線、化学物質への暴露が挙げられます。主な症状には、発熱、疲労感、出血傾向、貧血などがあります。診断には血液検査や骨髄検査が行われます。治療法は化学療法が中心で、必要に応じて骨髄移植が行われることもあります。高度な検査や治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。

慢性リンパ性白血病

慢性リンパ性白血病は、単クローン性の成熟Bリンパ球が増殖する病気です。末梢血中のリンパ球が増える結果、白血球数が増加します。原因は未だ不明ですが、遺伝的要因が関連しているとされています(欧米ではもっとも多い白血病ですが、日本ではまれな疾患である)。初期には無症状ですが、進行すると貧血や血小板減少などが見られます。リンパ節が腫れることもあります。血液検査で診断します。未加療経過観察ができることが多いですが、病期が進行すると化学療法が行われます。高度な検査や治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。

感染症

細菌感染は白血球が増加する一般的な原因です。感染が成立すると体は白血球を増やして免疫反応を高めます。体は病原体を殺すために発熱したり、病原体を排泄するために下痢をしたりします。診断は血液検査や病原体検査によって行います。自然に良くなる(軽快)のを待つことも多いですが、感染の原因に応じて抗生物質の投与も検討されます。

ストレス

身体的(激しい運動など)あるいは精神的なストレス環境では白血球(好中球)増加を認めることがあると言われています。

アレルギー反応

アレルギー反応で、特定の白血球(好酸球)が増加することがあります。原因はアレルゲンへの過剰反応であり、症状は皮膚のかゆみ、発疹などがあります。血液検査で白血球の増加(好酸球分画の増加)が確認され、治療は抗ヒスタミン薬やステロイドが用いられます。

自己免疫疾患

自己免疫疾患では、免疫系が自分の細胞を攻撃することにより、白血球が増加することがあります。例えば、関節リウマチなどが挙げられます。症状は多岐にわたり、関節痛や皮膚の発疹などが見られます。診断には血液検査や免疫学的検査が行われ、治療には免疫抑制剤が検討されます。高度な検査や治療が必要な場合には、連携する医療機関をご紹介いたします。

その他

喫煙者で軽度の好中球増加が認められるとの報告があります。ステロイドの内服で好中球が増加します。顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)産生腫瘍でも好中球が増加します。

「白血球が多い」に関するよくある質問

白血球が多い状態はすぐに治療が必要ですか?

白血球が多いこと自体が危険というわけではありませんが、その原因を特定することが重要です。感染症など一時的なものが原因であれば、通常、その原因が軽快すると白血球の数も正常に戻ります。しかし、白血病や他の深刻な病気が原因である場合、早期の診断と治療が必要です。

白血球が多い状態を改善するためにできることはありますか?

白血球が多い場合、原因に応じた治療が必要です。例えば、感染症が原因であれば、それに対する治療が必要です。ストレスが原因の場合、生活習慣の見直しが役立ちます。特に原因が特定できない場合や異常な白血球増加が続く場合は、医師に相談することが重要です。

白血球が多い状態が続くとどのような問題がありますか?

一般的な白血球の増加は問題ありませんが、長期間白血球の多い状態が続く場合、白血病など何らかの病気が隠れていることがあります。白血球数の増加が数週間から数か月続く場合、医療機関を受診しましょう。

白血球が多い状態は年齢や性別に関係がありますか?

白血球が多い状態は、年齢や性別を問わず誰にでも起こり得ます。生理的な変動として、出生時には白血球数が平均18,000/µLと最も高く、成長(年齢)とともに低下し、20歳くらいまでに成人の基準値ほどになるとされます。性別による差は知られていません。

白血球が多い状態での運動は問題ないですか?

白血球の増加が一時的で、明らかな感染や炎症がない場合、通常の運動は問題ありません。ただし、感染症の疑いがある場合や体調がすぐれない場合は、医師と相談し、安静にすることが推奨されます。

白血球が多い場合、食事で気をつけることはありますか?

白血球が多い場合、特に注意すべき食事はありませんが、バランスの取れた栄養を心がけることは重要です。